De l’intimisme des pièces du Musée du Montparnasse à la froideur néo-classique de l’École des Beaux-Arts, en passant par le brillant cavalier seul de Bedri Baykam à la Pinacothèque de Paris, quelques éclats de peinture turque auront vivifié ce printemps parisien.

De l’intimisme des pièces du Musée du Montparnasse à la froideur néo-classique de l’École des Beaux-Arts, en passant par le brillant cavalier seul de Bedri Baykam à la Pinacothèque de Paris, quelques éclats de peinture turque auront vivifié ce printemps parisien.

1953 : s’installent à Paris Remzi Rasa, Abidine Dino. Ils ont été précédés, de très loin ou de tout près, par Fikret Mualla, Avni Arbas, Nejad Devrim, Selim Turan, Mübin Orhon. Ils seront rejoints par Hakkı Anlı et Albert Bitran. De l’étroitesse de leurs liens, de la proximité de leur travail de peintre entre figuration et abstraction a témoigné l’attentive présentation ménagée par le Musée du Montparnasse. qui a écrit ainsi, grâce à Gaye Petek et Elele, une page quasi inconnue de la peinture turque.

Diyarbakır, foyer de création plastique

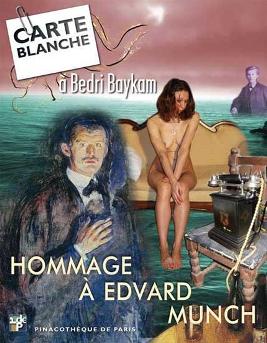

Cinquante ans plus tard, ce n’est plus Paris, c’est Diyarbakır, à l’Est de l’Anatolie, qui apparaît comme l’un des plus stimulants foyers de la création plastique en Turquie, ce que révélait dès 2003 l’exposition des artistes kurdes invités à la Kunsthalle Fridericianum de Kassel. Et l’ascèse des moyens plastiques de l’École turque de Paris des années 50 semble à l’opposé de la pluralité des supports des années 2000, qui ont vu émerger « une pratique qui parle, qui débat », axée sur le mode narratif (Un jour au palais, à l’usine, à la clinique…), la relation au texte (« légende », insert, bande-son : la mise en espace est aussi sonore) et l’implication du spectateur dont le passage de la vision lointaine à la vision rapprochée, comme du détail à l’ensemble, conduit à une pluralité de lectures, voire à des interprétations contradictoires, tout comme la disposition 4 D de Bedri Baykam modifie la perception des citations de Munch, accentue violemment les déformations, en de somptueux tons orange et violacés. La violence, serait-ce un trait commun de ces œuvres ? Font-elles image, en soulignant que c’est par empêchement ? « La violence du silence est une image immobile », écrivait Bilge Karasu à propos de Mübin Orhon.

En fait, il en irait comme si l’on était passé de la réticence comme métaphore de la peinture — l’image ressentie comme énergie réprimée, tension nouée, paix illusoire — à la réalisation de la métaphore dans les années 1990 : « C’est en ne parlant pas que les Kurdes se sont exprimés » (Abbas Vali). Cela, pour une génération adolescente lors du coup d’état du 12 septembre 1980, et hantée par la pe(n)sée du traumatisme : selon Sener Özmen, « Trauma fırsattır ! » (« Le traumatisme est l’occasion ! ») En 2003, comment dire la violence (et laquelle) en langage plastique ?

Les créateurs réunis au quai Malaquais revisitent leurs années de plomb en une critique de la « raison esthétique ». « Sans doute sont-ce là les brouillons de ce que d’autres que nous parviendront à réaliser », prédisait Abidine en parlant de ses réalisations. Toutefois, un clivage est sensible entre 1953 et 2003, dans la mesure où l’arrière-plan politique est passé au premier plan, et où l’activité plastique se voudrait l’invention d’un espace nouveau dans le cadre socio-politique. De la violence comme effet plastique à l’« état pur » à l’appréhension de la violence comme structure étatique (ainsi que l’analyse ailleurs Hamit Bozarslan) : faut-il voir dans ce passage une régression artistique ou cet affichage est-il nécessaire pour contrer l’irruption du politique dans l’art ? Vue de l’Est de la Turquie, loin d’Istanbul, l’activité artistique est revendiquée comme mineure, périphérique, à l’enseigne des langues minoritaires (le kurde, l’arménien).

Et sans doute le visiteur qui gravit l’escalier monumental de l’École des Beaux-Arts a-t-il l’impression d’entrer dans une cité des ombres, hantée par les disparus : sur le mur en face de lui Dancer in the night, la video de Berat Isık, n’inscrit qu’une phrase, dite en kurde, une musique lancinante en fond sonore : « Ne me vois-tu pas ? Je suis devant toi. » Sur le palier supérieur, avec Tayfun Serttas, l’absence a une voix d’Arménie : ce sont des « bruits de cimetière », une mélopée impavide, monocorde, déroule une liste alphabétique ; I love you désigne une pierre tombale blanche à l’inscription arménienne suspendue dans la pénombre, non loin d’une boîte lumineuse qui reprend le cliché dans les tons gris vert de la récréation de fillettes en uniforme au début de l’autre siècle. Sur le mur opposé au précédent, Tractacus, la video de Sener Özmen et Cengiz Tekin, livre un étrange rituel, langues, appendices, percés, ensanglantés, cousus sur fond de grognements.

« In place of silent words »

Dans les autres salles rôdent d’inquiétantes présences. Extramücadele expose la violence étatique : Göç yolları serisi, « la série des chemins de l’exil » détourne les slogans nationalistes officiels par l’oblitération d’un logo de courbes qui bifurquent et par des surimpressions : main de Fatma, silhouette d’homme priant… Berat Isık filme caméra à l’épaule à travers un champTrois Couleurs : Rouge : la course d’un chien policier tenu en laisse, à qui l’on a fait flairer un chiffon rougi, et qui s’achève dans un brutal crépuscule.

À proximité de la citation (en français) du Code pénal turc

: Art.301 : « est passible de 6 mois à 3 ans de réclusion toute personne méprisant ouvertement la turcité (…) », Bengü Karaduman présente In place of silent words : scènes projetées sur le mur, elliptiques, saccadées, traits noirs en réserve où se profilent les silhouettes de Demirel, Evren, Turgut Özal à vélo, Mehmet Ali Ağca, Khomeini et, sur fond de piétinements de troupes, soldats présentant les armes, brisant une fenêtre à coups de pied, parades militaires avec U 2, femmes voilées, pendus.

Obsédantes et fugitives, ces visions renvoient aux mêmes souvenirs d’oppression que « la place de village », Köy meydanı, de CANAN : dans une technique mixte, photo plus encre sur papier, ces figures dans le style des miniatures ottomanes montrent l’irruption d’un pouvoir coercitif dans le privé : le face à face de huit femmes et de huit hommes à la virilité humiliée ( le salvar déchiré au niveau des parties génitales) sous la menace d’un officier et de la même silhouette militaire reproduite 5 fois. D’une autre forme de pression témoigne Ahmet Öğüt dans son Coloring Book où l’image télévisuelle apparaît comme facteur d’aliénation et de révélation d’aliénation, comme une effraction culturelle et mentale : les enfants indifférents regardent le couple s’embrasser sur la bouche, les parents gênés se cachent les yeux. Avec Neresi ? (« Où ? ») d’Irem Tok, le livre est utilisé comme un espace excavé, un lieu public jalonné de panneaux d’interdiction où l’on découvre des animaux égorgés, un noyé dans le lac, une scène de viol — soit une double agression : en acte, tournée vers l’objet, et représentée. Quant au volume de la Büyük Dünya Tarihi, « La grande Histoire du monde », il est surmonté de figurines

colorées de la taille d’une épingle, qui s’élèvent en se raréfiant sur la paroi où elles sont piquées — loin à l’avant-garde se tient une figurine solitaire : le chef charismatique ?

Dans un registre voisin, les images d’Erinç Seymen jouent sur de fortes oppositions, entre vision d’ensemble et détail — dans sa série « Un jour à… » (Klinikte bir gün, « Un jour à la clinique », avec son manège aux empalés et ses chambres … de torture —, entre les échelles de représentation — la statue équestre d’Ataturk sur un gigantesque socle dominant deux silhouettes —, entre les époques — le duel entre un joueur de polo et un chevalier à l’épée levée —, entre le support et l’image — Ittifak, « Alliance » : sur une bannière noire à franges argentées, en guise de blason, la copulation de deux silhouettes argentées homme-femme symétriquement accroupies.

Un absurde signifiant

De manière plus distancée, les photos de Deniz Ünal disposent en ligne brisée 9 vues d’un nu féminin, le haut du corps dissimulé par un tee-shirt suspendu à un cintre qui glisse le long d’un cadre métallique, les bras ballants passés dans les manches, les pieds chaussés et entravés, en une marche à l’aveuglette, image d’un univers à la fois burlesque et carcéral. C’est ce versant fantastique que côtoient les effets de dépaysement des photos de Sener Özmen, ses faux « instants », images archaïques et contemporaines du corps masculin dépaysé, instrumentalisé par les objets : la voiture (Kavsak, « Carrefour »), le mégaphone, l’arc . Kavsak, ou cul-de-sac ? Narcisse mire son reflet, dans un paysage de « fin de partie » ; l’archer sur le toit est en cravate, le carquois et l’arc enrubannés comme pour une parade folklorique ; dans Megafon, le hurleur torse nu braque le mégaphone sur son oreille.

On atteint ainsi à un absurde « signifiant », dont Nilbar Güres avec The jar, impression numérique, donne une autre mise en scène avec la performance de son équilibriste sur cocotte-minute le soutien-gorge bouclé devant-derrière, une bande de dentelle mécanique sur la poutre d’équilibre : la gymnaste brandit une chaussure rouge à talon ; sur les tapis de sol revêtus de plastique, un plat émaillé sur un napperon renvoie à un quotidien de série : l’image dénote un pouvoir multiforme qui s’exerce aussi bien sur les corps, les décors, que sur les consciences. Chez Vahit Tuna l’objet est déréalisé, déterritorialisé : son jean sur socle en devient monumental.

Du coup, c’est l’acte artistique lui-même qui se représente et se conteste, comme dans les grands formats « posés » de Cengiz Tekin ; deux hommes sont plongés dans leur placide lecture d’un journal tandis qu’un gisant à leurs pieds mime celui de la photo de presse : dans cette inversion où c’est la réalité factice qui prend la représentation pour modèle, le réalisme photographique se remet en question, la réalisation dénonce son moyen de production. Les installations de Nevin Aladağ se livrent à un autre type d’inversion, entre extérieur/intérieur : les voiles aux fenêtres étant fixés du côté de la rue, c’est celle-ci qui devient espace privé. De même, les légers voilages, les tissus finement découpés et cousus de Günes Terkol introduisent une distorsion avec la figure féminine ébauchée avec en transparence un pan de robe très pâle cousu sur le fond bistre, la légende en majuscules émettant un appel de détresse : Göz yasımı silmek için eteğim kestim (« J’ai déchiré ma jupe pour essuyer mes larmes »).

Pour autant, la gratuité n’est pas absente de ces œuvres, ni le plaisir de l’oeil, attiré dans Shot-patter de Nilbar Güres par le charme tactile, pictural, des citations : minutieux motifs de kilims, tissus fleuris. Avec Normalizasyon de Cengiz Tekin le regard est sensible à la douceur des lumières sur les visages attentifs ou détendus des paysans, aux grandes tentures à ramages, à la moquette lie-de-vin. Dans The Chair de Deniz Ünal, l’incongru des poses n’atténue pas la saveur des tons fondus et des motifs géométriques du panneau maintenu devant le visage.

Paradoxalement, l’« École turque de Paris » paraît plus dégagée de toute attache nationale qu’une génération de 90 qui se définit par rapport au coup d’état de 1980 et à ses séquelles, alors qu’elle dénonce la notion d’identité. Sans doute faut-il avoir séjourné In place of silent words, dans la contrée des mots du silence, pour que s’ouvre la brèche vers des terres nouvelles.